Hay historias que, a pesar de ser extraordinarias, van quedando en el olvido. Y, al no recordarlas, corremos el riesgo de asignarle a la persona inadecuada el crédito por algo extraordinario.

Si te preguntara quién fue el creador de una de las formas de comercio con las que más familiarizados estamos, la de las franquicias, quizás se te vendría a la mente Ray Kroc, el hombre que convenció a los dueños de una hamburguesería anónima de multiplicarse.

Pero varias décadas antes de que McDonald’s empezara su camino a la globalización, una canadiense ya había ideado y puesto en práctica con éxito el modelo al que hoy estamos tan acostumbrados: ese que nos ofrece lo mismo en cualquier lugar del mundo.

Piensa en las cafeterías Starbucks, las tiendas de ropa Zara, la cadena de hoteles Hilton, los restaurantes de sándwiches Subway y podrás apreciar cuán influyente fue su idea.

Sin embargo, quizás no hayas oído mentar su nombre a menudo.

Se llamaba Martha Matilda Harper, y su historia empezó con lo que hoy en día en su país de origen es un delito: a los 7 años de edad estaba trabajando.

De sol a sombra

Había nacido en Ontario, Canadá en 1857, y fue su padre quien la mandó al pueblo que más tarde se llamaría Rochester -hoy la 2ª economía más grande del estado de Nueva York, EE.UU.-, a que trabajara como sirvienta para un tío, su esposa y dos tías más.

La niña tuvo que asumir así la pesada carga de ocuparse de la casa y de la granja para enviarle su exiguo salario a su familia.

Es tentador seguir contando esta historia diciendo que cuando tenía unos 12 años tuvo la suerte de ser empleada en la casa de un doctor, pues con él aprendió las bases de lo que la llevaría amasar una fortuna.

Pero hablar de suerte le restaría mérito al logro de Harper, así que hablemos más bien de una oportunidad que aprovechó, pues nada habría sucedido si esa joven no hubiera forjado un plan y trabajado con ahínco para hacerlo realidad.

El doctor

No se sabe a ciencia cierta el nombre de aquel doctor con el que trabajó, pero sí que él compartió con ella sus conocimientos sobre anatomía, particularmente en lo pertinente al cabello.

Le enseñó la fisiología del pelo y la importancia de estimular el flujo de sangre al cuero cabelludo; le explicó que mantener el pelo limpio era esencial para mantenerlo bello y sano, en una época en la que la idea de lavárselo a menudo era casi revolucionaria.

Además, le entregó en su lecho de muerte la fórmula de un tónico secreto hecho de hierbas que debía “frotarse vigorosamente en el cuero cabelludo”, después de haberse “cepillado el pelo con espuma de jabón de Castilla”, para luego “enjuagarlo con agua tibia”.

Todo eso lo hacía la aprendiz, y desde entonces y por siempre llevó orgullosa su abundante pelo castaño que caía en cascada hasta casi tocar el suelo… una melena que jugaría un rol clave en lo que estaba por venir.

Pero antes de que el futuro pasara, Harper aún tendría que trabajar como empleada doméstica durante varios años más, hasta reunir el dinero necesario para poner en marcha el emprendimiento que la haría famosa.

Así que se llevó consigo todos sus conocimientos y la fórmula secreta a la mansión de sus siguientes empleadores.

El pelo sucio se lava en casa

Para entonces, Harper tenía 25 años y, en su nuevo lugar de trabajo, tras hacer sus labores domésticas, manufacturaba su tónico.

Pronto, no sólo a su jefa sino también a sus adineradas amigas empezaron a gozar de sus tratamientos de belleza.

Harper, además, atendía a cuanta clase estuviera abierta a las mujeres, para obtener la educación que nunca estuvo a su alcance.

En 1888 finalmente había logrado ahorrar suficiente dinero para poder realizar su sueño: abrir un salón de belleza público.

Desafortunadamente se enfermó por agotamiento.

Quedó al cuidado de una mujer llamada Helen Smith, fiel de la ciencia cristiana, un sistema de creencias religiosas y espirituales establecido en el siglo XIX que enfatizaba en la buena salud y el empoderamiento de las mujeres.

Harper adoptó esa filosofía que se vería reflejada en su empresa.

Una vez recuperada, encontró el local en el que establecería su salón, pero se topó con un gran obstáculo: de por sí, el hecho de que una mujer que quisiera abrir un negocio ya era alarmante, pero que ese negocio fuera un salón de belleza, se pasaba de la raya.

En ese entonces, así como la ropa, el pelo sucio se lavaba en casa… si es que se lavaba: ninguna mujer respetable -le dijeron- acudiría a un sitio como el que ella tenía en mente, y ningún edificio respetable alojaría tal negocio.

Pero Harper sabía que necesitaba que su salón estuviera en el más respetable de los edificios, así que tuvo que convencer al arrendador de que su establecimiento no atraería a “zorras y prostitutas”.

La gran innovación

Con un contrato de arrendamiento renovable cada mes, la hasta entonces sirvienta puso una foto de sí misma con su largo cabello suelto, para mostrar los resultados que el uso de sus productos y atención podría producir, y abrió las puertas del Harper Hair Parlour.

Aunque inicialmente tuvo problemas para atraer clientela, se las ingenió para cambiar la situación con tal éxito que dos años más tarde tenía mujeres de la alta sociedad rogándole que hiciera algo para poderlas atender en otras ciudades.

Pero, ¿cómo?

Desde un principio, Harper había optado por contratar asistentes que fueran mujeres como ella, de orígenes humildes y clase trabajadora, acostumbradas a servir y trabajar duro.

Su gran idea fue que conseguir mujeres con ese mismo perfil, para que se pusieran a la cabeza de salones que deberían ser idénticos al suyo.

Pero, fiel a su convicción de que la independencia económica era clave para la liberación de las mujeres, no las hizo sus empleadas: las hizo dueñas de sus negocios.

Así, se convirtió en pionera del emprendimiento social.

Desarrolló además otras políticas innovadoras, que incluyen lo que ahora llamamos horario flexible, participación en las ganancias, cuidado infantil en el lugar de trabajo y tiempo libre remunerado.

Pero, antes de que se nos pase por alto, lo que concibió fue el modelo de negocio por el que merece crédito: la primera operación franquicia minorista moderna.

Y lo hizo dándole el sentido correcto a la palabra franquicia, que proviene del francés y y literalmente significa “liberarse de la servidumbre”.

Harper Inc.

Todo empezó con dos salones inaugurados en 1891, que con el tiempo llegaron a ser 500, ubicados en ciudades de EE.UU., Centro América, Europa y Asia.

Sus asociadas, conocidas como “Harperitas”, estudiaban el “método Harper”, que comprendía higiene, nutrición y ejercicio, en uno de los 5 centros de entrenamiento.

El cometido de los salones de Harper, cuyo ambiente debía ser sereno y privado, era resaltar la belleza interior de los clientes promoviendo una piel y cabello saludables y reduciendo el estrés de la vida cotidiana.

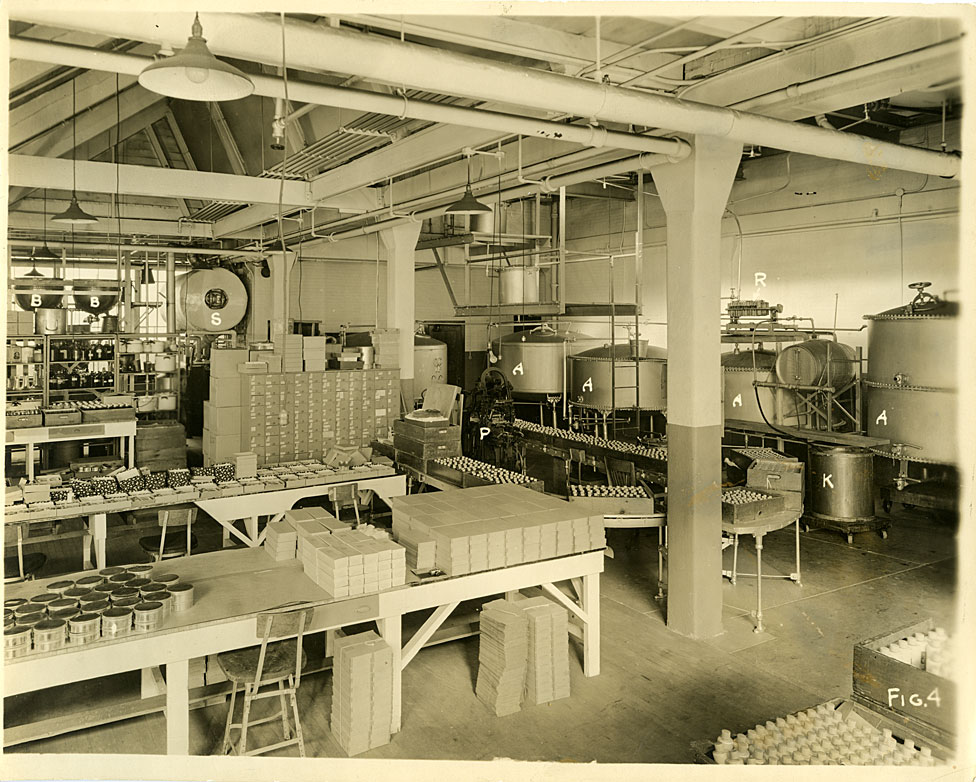

En ellos utilizaban una línea completa de productos de belleza 100% naturales y hechos en sus propios laboratorios.

Y el énfasis en la atención al cliente, en el cuidado de su bienestar, incluso la llevó a inventar una silla que se reclinaba y un lavabo con una muesca en el cuello para garantizar su comodidad durante el lavado y masajeado de su cabezas.

Precisamente esa silla y lavabo que hoy en día encuentras en los salones de belleza.

Las Harperitas se comprometían a usar exclusivamente sus productos, a replicar su filosofía y a compartir sus ganancias con ella.

A cambio, recibían -además del entrenamiento- equipos y publicidad, y el derecho de usar una marca que cada vez se hacía más valiosa.

El gran logro

Destacados miembros de la sociedad internacional acudían a sus salones a recibir masajes de cuello, hombros y cabeza, y todos los servicios de peluquería, así como otros varios tratamientos de belleza.

Cuentan que mientras negociaba el Tratado de Versalles, el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson viajaba a París todas las noches al salón Harper para que le masajearan el cuero cabelludo.

Los clientes leales de Harper incluían miembros de la familia real británica, el Káiser alemán, la actriz Helen Hayes, Rose y Joseph Kennedy, y más tarde, Jacqueline Kennedy y Lady-Bird Johnson.

En su momento de apogeo, en la red de salones Harper “no se ocultaba el Sol”.

Pero eso no era precisamente lo que hacía feliz a esa Rapunzel de la vida real, a la que el cabello la había salvado sin necesidad de príncipes sino más bien de cerebro.

Para ella, “el gran logro del Método Harper no consiste en la gran cantidad de nuestros salones(…)El gran logro del imperio Harper son las mujeres que ha hecho“, según consignó en el boletín de la compañía en 1926.

¿Por qué el olvido?

Cuando tenía 63 años, Harper se casó con Robert MacBain, un hombre 23 años menor que ella a quien le gustaba que lo llamaran “El capitán”.

Y cuando se sintió demasiado vieja para dirigir la compañía, le pasó las riendas a su esposo.

MacBain comenzó a transformar la compañía, introduciendo colorantes químicos y permanentes (que estaban prohibidos por Harper, quien usaba estrictamente productos naturales), explica Jane Plitt, autora de 3 biografías sobre Martha Matilda Harper y una de las personas responsables por rescatarla del olvido.

Además, señala Plitt, “El capitán” introdujo una red de líderes hombres que transformó “el espíritu” de la firma.

Con el abandono de los principios fundamentales, la empresa perdió gran parte de su carácter distintivo.

Para cuando MacBain vendió la compañía en la década de 1970, ésta era una sombra de lo que había sido.

Sin embargo eso no explica la razón por la cual Martha Matilda Harper, quien cuando murió en 1950 era famosa, cayó en el olvido pocas décadas después, a pesar de sus extraordinarios logros.