El filósofo de la Ilustración Voltaire (1694-1778), normalmente un gran crítico de la religión organizada, estaba tan enamorado de un extraordinario periodo de 159 años de historia de América del Sur que se sintió impulsado a describirlo así:

“El asentamiento en Paraguay, realizado solo por los (jesuitas) españoles, parece, en algunos aspectos, un triunfo de la humanidad. Parece expiar las crueldades de los primeros conquistadores. Los cuáqueros en América del Norte y los jesuitas en América del Sur… le dieron una nueva luz al mundo“.

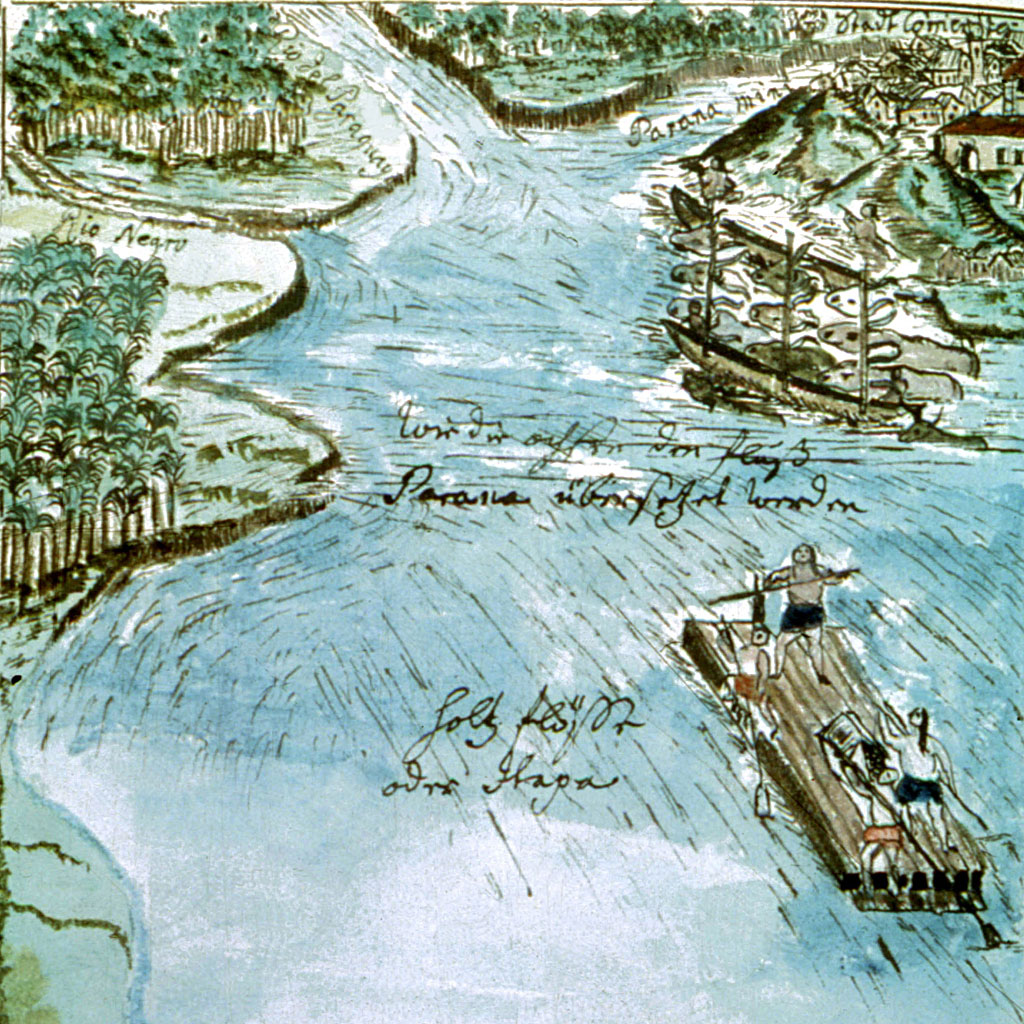

Ese “triunfo de la humanidad” eran unas misiones fundadas por los jesuitas en la extensa zona del Paraná, en el sureste de América, conocidas como “reducciones“, que en el castellano de los siglos XVI y XVII significaba “comunidades”.

Voltaire no fue el único en resaltar sus méritos.

Otro de los patricios de la Ilustración, el filósofo francés Montesquieu (1689-1755), las definió como “la curación de una de las más terribles heridas infligidas por hombres contra otros hombres“.

Y, más tarde, el yerno de Karl Marx, Paul Lafargue (1842-1911), las declaró el primer Estado socialista de todos los siglos.

Quizás, pero con un origen profundamente arraigado en la religión.

El mejor mal

Para cuando los jesuitas llegaron a las tierras de los guaraníes, que ya pertenecían a la corona española, había pasado un siglo de aquel “encuentro de culturas” con toda su conquista y colonia.

A los aborígenes en esas tierras que hoy son parte de los modernos Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay no les quedaban más que dos opciones:

- trabajar bajo el sistema de las encomiendas para los terratenientes españoles, quienes los explotaban a cambio de “salvarlos” a través del cristianismo, “educarlos” para que hablaran español y “protegerlos” de los enemigos o…

- arriesgarse a ser presa de los bandeirantes, o cazadores de esclavos, también llamados paulistas (pues tenían su base en São Paulo, la frontera en esa época), que con frecuencia organizaban incursiones para atrapar indígenas y venderlos como esclavos.

Los miembros de la Compañía de Jesús, una orden más nueva que el Nuevo Mundo al que habían llegado, traían otras ideas.

La orden jesuita había recibido la bendición formal del papa Pablo III en 1540 y sus sacerdotes y hermanos se fueron a los confines del mundo conocido a predicar el evangelio cristiano.

A América del Sur llegaron en 1549, con la intención de implementar la bula de 1537 de ese mismo Papa, Sublimis Dei, que prohibía expresamente la esclavitud de los pueblos indígenas y buscaba proteger su libertad y derecho a la propiedad.

Con eso en mente, en 1604 se formó una nueva provincia jesuita llamada Paraquaria, para comenzar la labor misionera entre los indios guaraníes, que habitaban en pequeños asentamientos bajo la autoridad de caciques.

2 jesuitas, 10 caciques

La primera incursión de los jesuitas en la región selvática del río Paraná fue emprendida en diciembre de 1609 por dos sacerdotes, Marcelo de Lorenzana (1565-1632), el superior en Asunción y su joven asistente, Francisco de San Martín.

Un cacique local, Arapizandú, que demostró estar bien dispuesto a aprender sobre el evangelio cristiano, invitó a los dos jesuitas a celebrar sus misas navideñas en una rústica choza en su asentamiento.

A los pocos días, nueve caciques más de la zona acudieron al lugar. Se habían enterado de que los jesuitas estaban a punto de fundar una reducción, un paso que parecía ser una opción menos mala que las que tenían.

Aunque eso no quiere decir que todos les dieran la bienvenida.

El sacerdote jesuita, misionero y escritor peruano Antonio Ruíz de Montoya, autor de “Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía de Jesús en las provincias del Paraguay, Paraná, Uruguay y Tape”, relata por ejemplo que…

“Los chamanes encabezaron la resistencia contra los jesuitas. Los demonios nos han traído a estos hombres -decía uno de estos dirigentes a su gente- pues quieren con nuevas doctrinas sacarnos del antiguo y buen modo de vivir de nuestros antepasados, los cuales tuvieron muchas mujeres, muchas criadas y libertad en escogerlas a su gusto y ahora quieren que nos atemos a una mujer sola“.

No obstante, durante 1610 se desarrolló la primera reducción jesuita de San Ignacio Guasu en territorio guaraní.

El esfuerzo fue tan exitoso que los misioneros jesuitas fundaron muchas más reducciones entre 1610 y 1707.

De éstas, un total de 30 sobrevivieron finalmente a la extensa destrucción causada por repetidas incursiones bandeirantes, que obligaron a algunas reducciones a tener que mudarse de ubicación varias veces.

Mano a mano

Una reducción comprendía normalmente a dos jesuitas y hasta 5.000 hombres, mujeres y niños guaraníes; cuando uno de los existentes crecía demasiado, se formaba un nuevo asentamiento.

Aunque la mayoría de los guaraníes que vivían en las reducciones buscaban el bautismo cristiano, ninguno estaba obligado a hacerlo.

La genialidad de las reducciones radicaba en su desarrollo como empresa genuinamente colaborativa jesuita-guaraní.

Los jesuitas nunca habrían tenido éxito en sus esfuerzos sin el conocimiento de los guaraníes, que podían identificar lugares adecuados para nuevos asentamientos con abundante suministro de agua, abundante piedra para la construcción y tierra fértil para el cultivo; y los guaraníes no podrían haber prosperado materialmente sin la experiencia técnica de los jesuitas, que incluía el trabajo del hierro.

Únicamente los jesuitas más capaces eran seleccionados para este exigente trabajo misionero, y las solicitudes de puestos en Paraquaria excedieron con creces las plazas disponibles.

Los que eran enviados a Sudamérica aprendían rápidamente la lengua guaraní y, liderados por hombres como el padre Ruíz de Montoya, publicaron los primeros diccionarios guaraníes, y les enseñaron a los indígenas a leer y escribir su, anteriormente no escrito, idioma.

Además de alcanzar elevados índices de alfabetización en guaraní, según algunos historiadores, los pobladores de las reducciones tenían buenos conocimientos del latín, español, alemán, aritmética y música.

Alrededor de la plaza

Aunque cada reducción tenía un diseño diferente, todas seguían un patrón común: el asentamiento siempre se basaba en una plaza mayor central, que tenía en un extremo una iglesia muy grande capaz de albergar a toda la comunidad, un cementerio comunal adyacente y un colegio donde se impartía educación y junto al cual vivían los jesuitas.

En los talleres próximos a la iglesia, cada reducción desarrolló sus propias áreas de especialización, que incluían trabajos en hierro y platería, carpintería, dorado, tejido y fabricación de instrumentos musicales.

En tres lados de la plaza había viviendas para familias guaraníes individuales. Cada reducción tenía un koty guasu o albergue separado para viudas, huérfanos y mujeres solteras.

Todo ello estaba construido al estilo barroco guaraní, el único barroco autóctono de América.

El agua corriente y el saneamiento completo estaban disponibles para toda la comunidad, y todas contaban con un hospital.

Prosperidad y envidia

La justicia estaban en manos del cacique, que ocupaba el cargo parokaitara o poro puaitara, o ‘el que da órdenes’ en guaraní.

Notablemente, no había pena de muerte así que es probable que haya sido la primera sociedad occidental en abolirla, si se tiene en cuenta que el primero en hacerlo en Europa fue el ducado de Toscana en 1786.

Bajo el cacique o corregidor, estaban los alcaldes o vírayucu -que significa ‘el primero entre los que llevan vara’-, quienes velaban por las buenas costumbres, castigando a los holgazanes y vagabundos.

Y es que se mantenía un cuidadoso equilibrio entre trabajo y ocio, con jornadas de trabajo comunal de 6 horas, la mitad que en las encomiendas pero mucho más productivas.

Para cumplir, los indígenas tuvieron que marchar al ritmo de un aparato traído de Europa, el reloj mecánico, que dictaba lo que antes sólo sus costumbres y la naturaleza les había indicado, desde cuándo despertar hasta cuándo volver a descansar, y todo entre medias.

Cada reducción operaba una economía de trueque y, con muchas posesiones en común, era una comunidad autónoma y autosuficiente.

Existía la propiedad privada -parcelas que le pertenecían a los indígenas y les proporcionaban su sustento familiar- y la tierra de Dios -comunal, en la que todos trabajaban por turnos y cuyos beneficios se invertían en gastos, mejoras o el fomento de la economía de la reducción-.

A través de métodos de cultivo eficientes, la variedad y el volumen de productos cultivados en una reducción, incluida la yerba mate, y la cantidad de ganado y caballos criados en ellas a menudo excedían las normas prevalecientes.

En tamaño y escala, las edificaciones de muchas de las 30 reducciones, que en conjunto llegaron a albergar a más de 120.000 guaraníes, igualaban a los grandes monasterios de la Europa medieval.

Tantos logros, que incluyeron la producción de magníficas esculturas, arte y música barroco guaraníes, despertaron los celos de ciertos pobladores que deseaban la expulsión de los jesuitas y la imposición el control colonial.

El principio del fin

Pero por más obedientes y exitosos que fueran, el destino de los guaraníes que vivían en las reducciones nunca estuvo en sus manos. Estaba amarrado al de los jesuitas y a merced de la política internacional.

La corona española se benefició durante varias décadas de la existencia de las misiones que le servían de barrera contra la expansión portuguesa, e incluso contribuyó a armar y entrenar una milicia guaraní para protegerse de las incursiones de los vecinos del norte.

No obstante, cuando llegó la hora de poner las cosas en orden y regularizar las fronteras, España y Portugal firmaron el Tratado de Madrid de 1750.

Siete reducciones al este del río Uruguay fueron trasladadas a territorio portugués; sus 29.000 habitantes y los jesuitas recibieron la orden de trasladarse a la orilla occidental.

Los jesuitas obedecieron, pero los guaraníes se sublevaron. Y esa milicia que la corona española había patrocinado tuvo que enfrentarse contra los ejércitos de ambos poderes coloniales.

La sangrienta guerra culminó en 1756 con la batalla de Caiboaté en la que murieron más de 1.500 guaraníes, incluido su carismático líder, Sepe Tiaraju.

Las demás

Sobrevivían, sin embargo, las reducciones en territorio español. Pero, nuevamente, su destino se vio truncado por eventos ajenos a su voluntad.

Con el correr de los años, la Compañía de Jesús había sido desde el brazo derecho de los papas en la lucha de la Iglesia contra el protestantismo hasta la fuente de brillantes eruditos y teólogos, así como misioneros que difundieron la fe en Asia y América del Norte y del Sur.

Para mediados del siglo XVIII, los jesuitas eran un formidable ejército espiritual, que contaba con unos 23.000 miembros, tenía 800 residencias, 700 colegios y universidades y supervisaba 300 misiones. Además, eran los confesores de los gobernantes católicos en toda Europa y educaban tanto a los hijos de los nobles y de la creciente clase media, como a los de las masas.

Dado su éxito, tenían muchos y poderosos enemigos, que los acusaban -justa e injustamente- de toda clase de fechorías.

Uno de sus principales enemigos fue Sebastião José de Carvalho e Melo, el marqués de Pombal en Portugal, quien culpó a los jesuitas de la rebelión de los guaraníes del nuevo territorio portugués y empezó una campaña para acabar con ellos.

Los acusó de estar detrás de un complot para asesinar al rey en 1758; los expulsó de Portugal; los acusó de haber establecido un reino independiente en América del Sur donde, según él, habían esclavizado a los indios y se habían enriquecido con su trabajo. Voltaire mismo repitió esas historias en su novela “Cándido”.

Las acusaciones no cayeron en oídos sordos. Otros, incluidos colonizadores de las ciudades aledañas a las reducciones amargados al verlas prosperar más, habían inventado rumores similares.

Varios gobiernos empezaron a tomar medidas activas contra la Compañía de Jesús, entre ellos el rey Carlos III, quien la desterró de España y de sus colonias en el extranjero en 1767.

A partir de entonces, sin el ímpetu de los jesuitas, las reducciones fueron abandonadas gradualmente y algunos guaraníes comenzaron a trasladarse a las zonas urbanas.

Epílogo

El 21 de julio de 1773, el papa Clemente XIV suprimió la Compañía de Jesús.

Las fabulosas construcciones y obras de arte que los guaraníes habían creado en esas tierras parecían destinadas a no ser más que despojos hasta que en el siglo XX se inició un esfuerzo de recuperación y conservación.

Hoy en día, las impresionantes ruinas de las reducciones de la que fue Paraquaria son un recordatorio perdurable de algo que, a pesar de sus defectos, fue un “triunfo de la humanidad”.

Un triunfo que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad.